「あのTakashi Yasuiが、写真集を作る」という。

保井さん本人から連絡を貰い、私は驚いたと同時に、彼が数年前、Twitterでおすすめの写真集について尋ねていたことを思い出した。確か、実際に100冊くらいは購入したと、どこかで聞いた覚えがある。「あ、あれが何か関係しているのか。」と直感的に思った。

私が保井さんを知ったのは彼が運営していた写真ブログきっかけだった。Instagramで人気を得て、自力で力を磨いてきたクリエイターが少しずつフォトグラファーとして活躍を見せ始めた、2010年代前半。デジタルになったカメラと、SNSなどのデジタル上の場が生んだ、新世代のフォトグラファーたち。保井さんはそのムーブメントの中から生まれ、第一線で活躍するプレイヤーの一人だ。

保井 崇志(以下、保井)「写真集を作ることについては、実は4年前くらいから考えていたんです。これまでのクライアントワーク中心、すなわち依頼を受けて撮影することが中心だった写真への向き合い方を見直したくなって。

誰のためでもなく自分自身のために写真を撮って、プリントを販売するとか、写真集を販売するとか、そういった道で生活と両立させたい。そんな考えを抱えてきた。

満を持して今年からプロジェクトに取りかかることに決めました。写真をはじめて12年ほど経って、気持ち的にも、資金的にも少し余裕ができたというのも大きい。なので構想4年ということになります。写真集も相当な量を購入して、ずっとリサーチを続けていました。」

藤原印刷との出会い、自費出版という選択

某日、都内某所。そこには保井さん本人と、今回写真集の印刷を担当する藤原(ふじわら)印刷株式会社の営業担当、藤原 章次(ふじはら あきつぐ)さんの姿があった。

藤原印刷は長野・松本に本社と工場を置く印刷会社。これまで60年以上に渡って書籍の印刷を手掛けてきた。ひとりのタイピストから始まった印刷会社であり、創業者は藤原さんのお祖母さまである。

そして、現社長は藤原さんのお母さま。印刷業界とは異なる仕事からキャリアをスタートした藤原さんだったが、今ではお兄さんの隆充さんとともに兄弟で藤原印刷に携わっている。

私自身、普段からそれなりに書籍を読むが、印刷にはこれまであまり意識が向けたことがなかった。しかも、近年は電子書籍を選ぶことがほとんどだ。とはいえ、この取材前に家にある”ちょっと変わった装丁の書籍”を中心に奥付(おくづけ)を見てみると、いくつかの本に藤原印刷株式会社の名前があった。どれもが、個性が際立つ作り手によるキャラクターの濃い書籍だ。

保井「写真集についてリサーチを続ける中で、SNSで積極的に発信をされている藤原さんを見つけて。2023年の3月に問い合わせのメールをさせてもらったんです。藤原印刷が Creig Mod(クレイグ・モド)氏の写真集を手掛けていた、というのも理由の一つ。判型(写真集のサイズ)や仕様を全て自分でコントロールできるので、今回は出版社を介さず、自費出版という形を選択しました。」

これからつくられていく保井さんの写真集も私の自宅にあった書籍もそうだが、自費出版を中心にアートやカルチャーに関連した書籍の印刷を多く手掛けているのかと思いきや、藤原印刷、実は、そうではないらしい。

藤原印刷株式会社 藤原 章次(以下、藤原)「藤原印刷で手掛ける書籍は元々、99.9%が法律書や学術書などのモノクロ印刷が中心でした。僕が入社してから割合は変わってはいますが、今もそれが多数。個人の方からの依頼は20%ほどでしょうか。私たちは自費出版で作られる書籍を”クラフトプレス”と呼んでいます。」

「出版不況などもあって、出版社から書籍を出すというメリットが減って、自分で作る自費出版という選択をする人が圧倒的に増えているんですよね。また、作り手自身がオンラインストアをつくって、販売できるようになったというのも大きい。」

データの準備からデザイン、色見本の作成までを自身で

では、実際に、写真集はどのようにつくられていくのだろうか。

まずは、フォトグラファーである保井さんが印刷用のデータを準備する。今回の写真集をつくるのにあたり、これまで撮りためた作品から500枚ほどをピックアップし、台割りを組んでいったという。

印刷用データ作成の段階でデザイナーが入ったり、藤原印刷で手掛けることもあるそうだが、今回は、写真のセレクトから写真集本文の構成・デザイン、表紙、裏表紙のデザインまで、その全てを保井さん自身が行っている。

SNS上で見る彼の写真に、写真の組み方の巧みさを感じている人たちは多いだろう。今回の写真集では、見開きで隣り合う写真、前後に続くページと全体を見ていったときの、距離感やストーリー、季節感の共通性を考慮しながら、全体の流れを作っていったのだとか。

「InDesign(※)」を触るのは初めてだったと保井さんは笑っていたが、印刷や本作りに造詣が深くなくても、つくり手の意図を丁寧にヒアリングしながら汲み取り「では、こうするのはどうでしょう?」と的確な提案をしていく藤原さんの姿が印象的であった。

※書籍や冊子、カタログといった複数ページの印刷物のレイアウトを行うAdobe社のプロ向けソフトウエア。

変な話、大きな印刷会社の方に、一個人がこんなに丁寧に相談に乗ってもらって、大丈夫なのかな、と思ってしまうくらい。

藤原「かつて出版社との大きな仕事をやっていた頃は、こちらから何か提案させてもらう、という要素がなかなか見出すことができなかったんです。」

このような藤原さんの姿勢は”自分の本作り”に興味のある人にとって、強い味方になってくれることだろう。実際に、1刷りで納得がいかなかった作り手から、増刷の時点で改めて藤原印刷へ相談が来る、なんてイレギュラーなこともあるそう。

少し話がずれたが、印刷用のデータ準備と並んで重要なのが、色見本。この2Lサイズに印刷された写真たちがそれだ。色見本は今後進めていく印刷の基準となるもの。これを基に、色を調整していく。

デジタルの写真を自分で印刷した経験のある人ならわかると思うのだが、画面の中で自分が見ている色とプリントした写真の色を揃えるのは、簡単なことではない。

作業環境であるPC画面の中ではRGBという赤・緑・青という光の三原色を用いて色を表現しているが、印刷の世界ではCMYKというシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)にブラック(K)を合わせた色の三原色が使われる。その違いも大きいし、そもそも画面での見え方の違いもある。さらにプリンターのクセも理解しなければ、理想の色は出せない。

これらの色見本も自分で用意したという保井さん。

保井「EPSONのプリンタを用いて、写真集に掲載する148枚の色見本を1枚1枚、自分でプリントする作業が、ここまでで一番大変な作業でした・・・。」

読者が手にとったときの体験とモノとしての質感にこだわる

印刷用データと色見本の作成と並行して、写真集の仕様を決めていく。判型(書籍のサイズ)、ページ数、印刷する部数、紙の種類、製本の方法、箔押し等加工の有無など。仕様が決まると、予算とスケジュールが見えてくる。

ここで、保井さんがこれまで見てきた膨大な量の写真集が大きなインスピレーションを与えてくれたという。

保井「これは、ソール・ライターの写真集『Early Color』。今回作る写真集のサイズは、このイメージなんです。」

保井「今では家に300冊くらいの写真集があるけど、何度も手に取る写真集がこのサイズなんです。判型が大きい写真集は日常生活から切り離された存在感があるし、メッセージ性の高い写真集は、各自の世界観やテーマ、問題意識にこちらがチャンネル合わせてからでないと読めない。

今回、じぶんが作る写真集はそういう意図はなくて。10年以上撮りためてきた写真を集めた結果、”自分の好き”が詰まっている1冊だからこそ、日常生活の延長で読んでもらいたい。」

とはいえ、写真集という”モノとしての質感”も大切にしていきたいという想いも。それらは自費出版だからこそ可能になる、こだわり抜いた仕様の随所に現れている。

写真集本文(中面)に使う紙は、アート紙という写真集や雑誌の表紙、ポスターなどによく用いられる紙だ。アート紙にも大きく分けて3段階ほどのグレードがあるそうで、今回選ばれたものは一番グレードの高い「OK ウルトラアクアサテン」。もちろん、グレードの高い紙のほうが、色の再現性は高くなるそう。他の写真集の紙と比べると、白色度が高く、少し青みを感じる。

保井さんが「黒の締まり方に惚れた」というこの紙は、黒の表現に特徴のある彼の写真を表現するのに、最適な紙であることは想像に難くない。

紙の厚みに関しても、薄すぎず、厚すぎず、最適なものが選ばれている。保井さんに紙に関する知識はなかったから、彼から貰ったイメージを元に、藤原さんが提案したものだという。

藤原「参考に貸し出して頂いた写真集の紙の質感は、少しぬめっとした高級感があるものでした。今現在手配ができる紙で近い質感のものを探して。その写真集の紙の厚みは0.14mmだったんですけど、単純に同じ厚さの紙を選べばいいのではなく、紙の種類が変わったり、判型が変われば、印象が変わりますから、今回選ばれたアート紙だったら何kgの厚さが保井さんの想像に近いのか、ということを考えて提案しています。」

藤原「紙は厚ければ厚いほど、コシが強くなるので、開きにくくなる。さらに製本やノリの付け方によっても、手にとってページをめくったときの印象が変わってくるので、次にお見せする束見本(つかみほん)を作ってお互いに確認しながら、作り手が描くイメージに近づけて行きます。」

束見本は、本番と同じ紙と製本方法を用いてつくられた”印刷がされていない”本のサンプル。

この日、藤原さんが持参してきた束見本がこちら。取り出された瞬間、その場に居た全員が高揚したのがわかった。まだ印刷はされていないものの、保井さんが頭の中で描いた1冊の本が、そこに実態として現れたのだから。

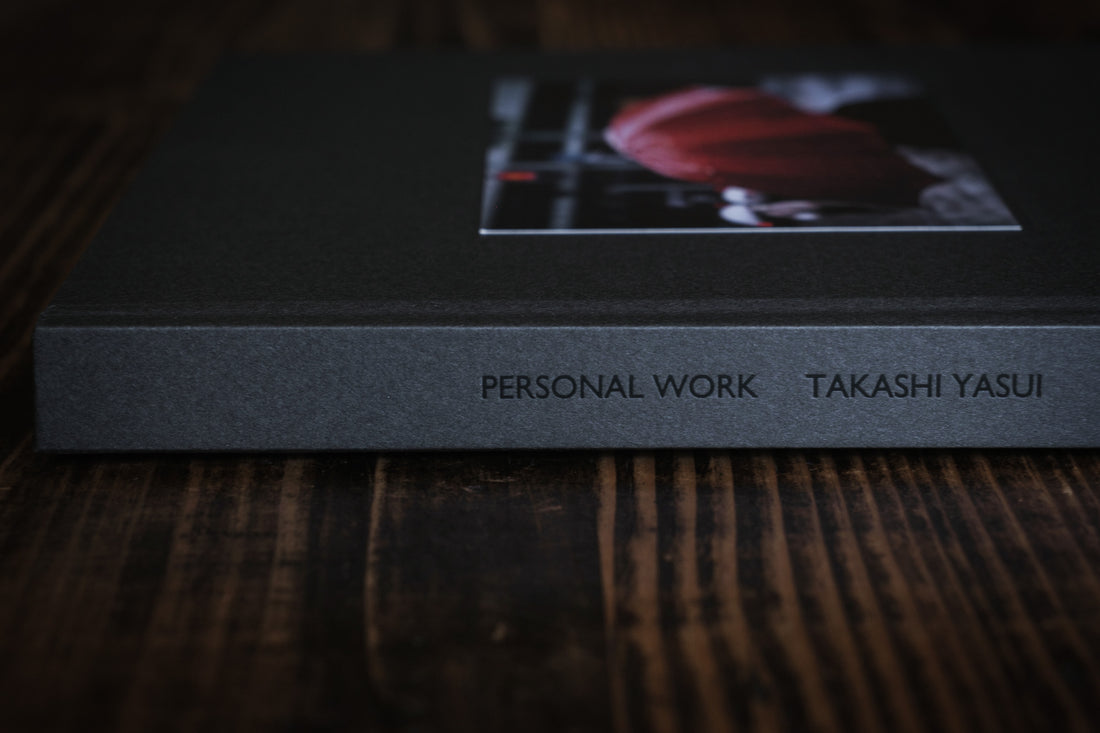

表紙に選ばれた紙はマットな質感の「NTラシャ」。深いグレーと紙の質感が相なって、重厚感を醸している。

実際に手に持ったときのフィーリング、重さ、厚み、質感を確認していく。

興奮した皆で束見本を触っていると、マットな表紙に少し指紋がついてしまった。藤原さんから「指紋が付きづらくなるコーティングをすることができます。検討してみましょう。」という提案があった。

なお表紙には、空押しした後、写真を手作業で貼り付ける「題箋(だいせん)貼り」という手法を用いて、赤い傘の象徴的な1枚があしらわれる予定だという。まずは束見本にプリントを置いてみたが、これだけでグッと存在感が増す。

画面の中の世界を実世界に再現させるということ

このあと、保井さんが作成した印刷用データと色見本を受け取った印刷会社は、プリンティング・ディレクターという専門家の元で、色見本を基準にしながら、印刷機と紙の特性に合わせてデータを修正し、サンプルの印刷を進めていく。これが校正刷りと呼ばれるものだ。

次の工程では、その校正刷りを色見本と見比べて、補正を行う「色校正」の作業を行う。

今回、藤原印刷の藤原さんにお話を伺って改めて思ったのは、デジタル上でいろいろなことが再現できるようになったとはいえ、やはり実物を触って、感じてみないとわからないことが本当に多い、ということだ。特に印刷はデジタル上だけで完結せずに、デジタル上から現実世界にな”モノ”として再現させる作業であるわけだから、なおさら。

そして、今回初めて写真集ができるまでの工程を知る機会をいただいたことで、私個人の書籍をみる目が、明らかに変わったことを感じている。「高級感を出すためにこの製本方法を選んだのかな」「雑誌の紙は薄いし、軽い」「箔押しがこんなに使われてる!コストかかってそうだな」など。知らなかったことを知ると、新たな視線・視座を得ることができる。モノの見方が変わったことを実感する。とても、ありがたいことだ。

次回は、松本にある藤原印刷の本社工場にお邪魔して、色校正の作業の模様をお伝えする。

(写真:市川渚 井上秀兵 保井崇志)

制作レポート【2】色校正:感性と技術で、画面の中と紙の上を繋ぐ